【イベントレポート】社会復帰支援アウトリーチ「引きこもり活用事例報告会」

ここが最前線:引きこもりの方を雇用して人材不足解消

内閣府は2019年3月29日に、自宅に半年以上閉じこもっている引きこもりの方が、

40歳~64歳で全国に推計61万人存在するという調査結果を発表しました。

15歳~39歳の引きこもりの方は推計54万であり、

合計すると、115万人以上、人口の約1%にあたります。

東海最前線は2019年2月5日に、次の記事で、

引きこもりの方の社会復帰に向けた取り組みを紹介しました。

「引きこもり」を「在宅ワーカー」に変える就労支援:NPO法人社会復帰支援アウトリーチ 代表 林日奈

2019年6月29日に「名城大学」キャンパス内にて、

その「NPO法人社会復帰支援アウトリーチ(以下、アウトリーチ)」が主催する

「引きこもり活用事例報告会」が催されました。

東海地方に本社を構える3企業が、引きこもりの方や障害者の方を雇用した

経験を報告しました。その様子をレポートします。

要約

・人材不足の中、引きこもりの方を雇用するという選択肢がある

・引きこもりの方を雇用しても順調にいかないこともあり、継続的な配慮が必要

・引きこもりや障害者の雇用はダイバーシティの一貫であり、職場の多様な価値観形成につながる

・引きこもりの方を雇用して、好きなこと・得意なことを仕事とし、社会復帰した事例もある

ジャパンケミカルインダストリー/代表取締役 田中俊樹氏

最初に発表したのは、「有限会社ジャパンケミカルインダストリー」の

代表取締役 田中俊樹社長です。

同社は名古屋市・昭和区に本社を置く清掃会社。

ビルメンテナンスや店舗繁栄応援事業などを手がています。

元は洗剤開発販売会社として設立し、後に清掃業へとシフトしました。

同社は今現在、アウトリーチを経由して、2人の元・引きこもりを雇用しています。

1人はAさん(28歳女性)、もう1人はBさん(22歳女性)です。

アウトリーチに人材相談をしたきっかけは、単に人手が足りなかったから。

田中社長いわく、清掃業界は常に人手不足に悩まされており、

アルバイトすら中々応募がないとのことです。

そこでアウトリーチ代表の林さんに相談したところ、引きこもりだったAさん、そしてBさんという計2人の女性が興味を持ちます。最初は1日2時間のスポット清掃を頼みました。

「田中社長:Aさんは2018年4月に雇用しました。

Aさんが問題を抱えているようには見えなかったですね。

綺麗な顔立ちをした真面目な方という印象で、違和感を覚えたくらいです。

実際に仕事を頼んでみたところ、彼女には掃除の才能があると感じました。

具体的なノウハウも教えていないのに、効率良く掃除を進められたからです。

仕事も一生懸命。最初から採用の合格ラインに達していました。」

またBさんについては、以下のように話しています。

「田中社長:Bさんは2018年5月に雇用しました。

最初はホームクリーニングのアシスタントとして頑張ってもらいました。

マイペースというか、勤務時間が終わったら即帰宅するような方です。

また初勤務の翌日に早くもバテてしまいましたが、

その翌日にはシャキッと出勤してきました。

というのも彼女は『自分の限界がわかるタイプ』なんですよね。

淡々と『私明日調子が悪くなる気がするので休みます』と決めてきます。

なので私も彼女に合わせ、1日3時間の勤務形態にし、

休みは彼女自身に任せることにしました」

良い意味で、対極的な2人を雇用した田中社長。

雇用から半年は順調でしたが、翌年の正月を境に変化が訪れます。

「田中社長:6月以降は正社員として迎えるなど、とても順調でした。

しかし2019年1月、正月休みを境にAさんは休みがちになります。

勤務時間も不規則になって、昼から来ることや在宅も多くなりました。

というのもAさんは、一極集中型の子なんですね。

こらちが『もういいよ』というまで作業を止めないなので、

その負担が後日来るわけです。

また本人も『私に任せてください!』という意思が強く、

その気持ちを抱え込んでいるようでした。

かえって彼女を苦しませている……そう気づいたのは後のこと。

結果、2019年4月に退職してしまいます」

Aさんとの向き合い方について、いくつかの反省点があると田中社長は語ります。

まずは、仕事ができるゆえに、期待を背負わせたこと。

無論、社長他の従業員と同じように扱いたかったわけですが、

それがAさんにとって、色々と重かったのかもしれません。

また、Aさんには「過集中」の傾向があるのかもしれません。

発達障害のある方に見られる傾向ですが、凄まじい集中力を発揮する分、

比例して心身への負担も大きくなります。

その部分のコントロール、また配慮が足りなかったと田中社長は語りました。

一方のBさんも、同年の正月休みを境に休みがちとなります。

徐々に出勤日数が減り、5月のゴールデンウィークリー明けから休職しました。

なお、2017年7月に復帰予定とのことです。

そのように、同社の引きこもりの方の雇用は必ずしも順風満帆ではありませんが、

それでも田中社長は、引きこもりの方を雇用することの意欲は衰えていません。

また機会があれば、アウトリーチから何人か雇用したいという希望を話していました。

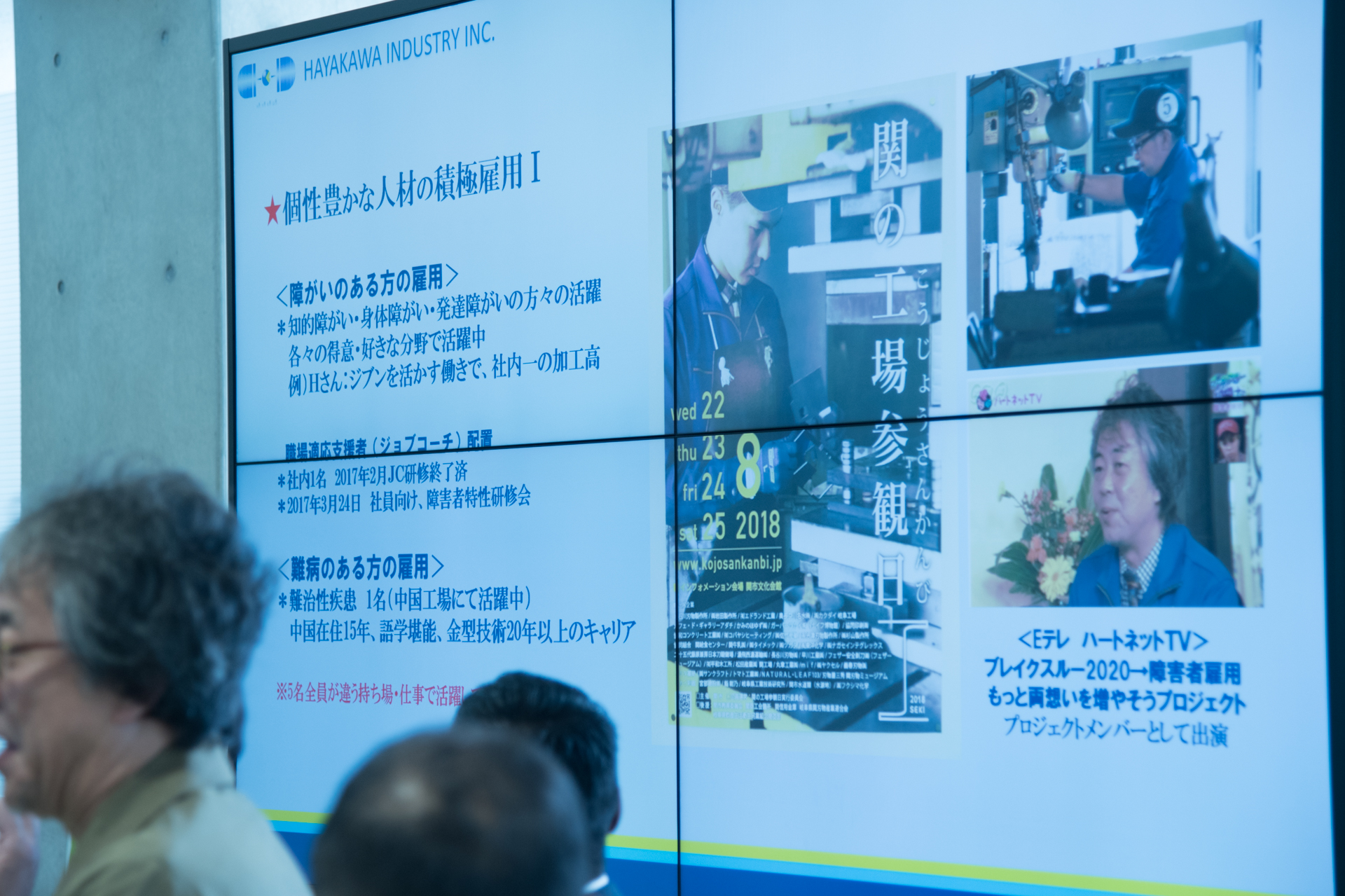

早川工業株式会社/代表取締役 大野雅孝氏

2番目に発表したのは、岐阜県・関市に本社を構える

「早川工業株式会社」の代表取締役、大野雅孝社長です。

同社は金属プレス加工事業およびプレス金型事業を手がける会社で、

家電や自動車などの部品を製造しています。

なお、関市内の工場に加え、2005年には中国に製造工場を構えたとのことです。

同社は今現在、知的障害・身体障害・発達障害の方々を計4名、

難治性疾患を抱える方を1名雇用しています。

その背景にあるのは、同社が2016年頃から取り組んでいる「ダイバーシティ経営」です。

冒頭で大野社長は、以下のように話しました。

「大野社長:私が障害者の方々を雇用する理由は、

『多用な価値観で人と人が混じり合い調和する組織は強い』

という仮説を立てたからです。

例えば、健常者だけの職場に障害者の方が入社するとします。

健常者の中には『コミュニケーションが難しい』『なんでこんなこともできないの?』

『思っていたより普通の人だな』と思う人がいるかもしれません。

それらって、自己の“アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)”なんですよね。

無意識に持っている偏見を自覚することで、自分自身を知り、他者に伝える。

その結果、他者との違いを尊重できるようになります。

私達がやっている事業は、ものづくりです。

創造性豊かな環境でものづくりに取り組めば、

新たな発想の実現や企業としての感性価値を

創造できると考えました。だから3年〜4年くらい前から、

ダイバーシティに取り組み始めたんです」

企業の創造性を高めるべく、あえて障害を持つ方々を雇用する

——この発想に、会場にいた各社長や参加者は驚きます。

続けて大野社長は、こう語りました。

「大野社長:私は障害を持つ方々を雇用する際、

『特別扱いはしない』と最初に伝えます。

通常業務においても、基本は放置ですね。

最初は社員達も良い顔をしませんでしたが、

今は平然としていますね(笑)当たり前になってきたし、

それもまた彼自身の“個性”という認識が広がったからだと思います」

実は大野社長は、重度知的障害の子どもを持つ父親でもあります。

だからこそ、障害者の方を特別扱いするのは避けているそうです。

一見ドライに感じるかもしれませんが、そこには社長なりの愛情があります。

2017年には職場適応支援者(ジョブコーチ)を社内設置したり、

定期的に社長室で一緒に過ごしたりしているとのことです。

また、ある社員が働いている姿が、2018年に実施した関市の工場見学イベントの

ポスターに起用されたそうです。これには本人が通っていた特別支援学校の先生方・家族や社員達も喜んだといいます。

障害者の方々に仕事を頼むだけでなく、活躍できる機会を提供し、安心して過ごせる居場所を提供する。また彼等の居場所ができれば、自分達の居場所ができることにも繋がる。

これが大野社長の方針であり、社長なりの“やり方”なのだと感じました。

■株式会社ソナス/代表取締役 ラヒル ケルン氏

「株式会社ソナス」は、岐阜県・岐阜市に2015年に設立したソフトウェア開発会社です。

2015年には中日新聞に「大垣で企業したスリランカ人」という見出しで紹介されました。

日本に本社を構え、母国であるスリランカのコロンボで開発を行っている

ユニークな企業です。

アウトリーチと接点を持ったのは、

タイトなスケジュールのデータ入力業務が大量に舞い込んできた時のこと。

知人にアウトリーチの林代表を紹介してもらい、10人程度のチームを組んで、

助けてもらったといいます。難易度の高い作業だったようですが、

一人ひとりがスピーディーに仕事を済ませたことにケルン社長は驚きます。

その後ケルン社長は、アウトリーチに人材相談をしました。当時の様子をこう語ります。

「ケルン社長:当時、人材不足で悩んでいました。

どの広告媒体で募集すれば良いのかもわからないし、

そもそも外国人の元で働く日本人って少ないんですよね。

そこで林さんに相談したところ、アウトリーチ利用者の中から、Cさんという女性が興味を持ってくれました。

まず顔合わせをしてみたのですが、彼女はイラスト制作やデザインが好きなようでした。

弊社はシステム開発が中心で、デザイン系の仕事は受けていませんでしたが、

彼女の入社を機に挑戦してみようと思いまして、

今はWEBデザインやLINEスタンプの制作なども手がけています」

Cさんは元々、広告代理店で働いていた女性です。仕事で疲弊して退職し、

一時は引きこもり状態となったようですが、

その間も趣味のイラスト制作に取り組んでいたとのこと。

WEB系のイラスト制作は未経験でしたが、それでもケルン社長は雇用したといいます。

「ケルン社長:非常に仕事熱心な子です。

あるプロジェクトを始動させたいと彼女に伝えた時、

『今は忙しいので家で作業しても良いですか?』といわれました。

当然『あなたが損するからダメだよ』と伝えましたが(笑)

それくらい仕事に真面目なのは確か。

最初は他人行儀でしたが、徐々に打ち解けていきましたね。

ちょうど6月が彼女の誕生日だったので、一緒にご飯を食べたり。

とても良好な関係を築いています」

Cさんは今現在も、ケルン社長の元で働いています。

自身の好きなこと・得意なことで社会復帰を果たした、好事例といえるでしょう。

アウトリーチの林代表いわく、

「ケルン社長は日本人社長よりも義理人情に厚い人」とのことです。

ケルン社長は、社員の挑戦を後押ししつつ、会社自体も新しい事業に挑戦しています。

「リスクマネジメントは大事ですが、そればかりに気を取られていては、

イノベーションは生まれません」というケルン社長の言葉は、

各分野の日本人社長にとっては、やや耳の痛い話になったかもしれません。

イベント取材を終えて

本イベントを通じて感じたのは、引きこもりの方の方の雇用は決して簡単ではないことです。

100万人以上が引きこもりとなっている中、

どうすれば引きこもりの方の居場所を作れるのか、

どうすれば社会復帰をサポートできるのか、考える必要があります。

本イベントに登壇した3人の社長は、

試行錯誤を繰り返しながら引きこもり・障害者雇用に取り組んでいます。

経営者もまた、手探りの状態なのです。

それでも口を揃えて「機会があったら雇用したい」と話すのは、

これまでに採用した方の仕事ぶり、人間性、会社に与える影響といった価値を

見い出しているからではないでしょうか。

単に手を差し伸べるだけでなら、誰でもできます。

しかし、彼等が生活できる程度の仕事と給与を与え、

社会人として自立させられるのは、会社経営者だけです。

今後、さらに、引きこもり・障害者雇用が浸透することを祈ります。

著者+撮影 ポメラニアン高橋 フリーライター&編集者

東京から岐阜県に移住してきたフリーランス型ポメラニアン。編集プロダクションにてレストラン取材や芸能人インタビューなどを経験し、2017年に独立。

東京から岐阜県に移住してきたフリーランス型ポメラニアン。編集プロダクションにてレストラン取材や芸能人インタビューなどを経験し、2017年に独立。

詳細な実績やプロフィール